第154回 元気で長生き講座【2025年8月号】

~【勉強会レポート】「運動嫌い」でも大丈夫!いきいきとした透析生活を送るためのヒント~

6月8日(日)に、毎年恒例の患者友の会と共催で「運動療法」をテーマにした勉強会を開催いたしました! ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。当日の内容を簡単に報告します。

第一部では、本院菅沼より、運動で健康寿命を延ばすための腎内科クリニック世田谷の5つのアプローチを紹介しました。

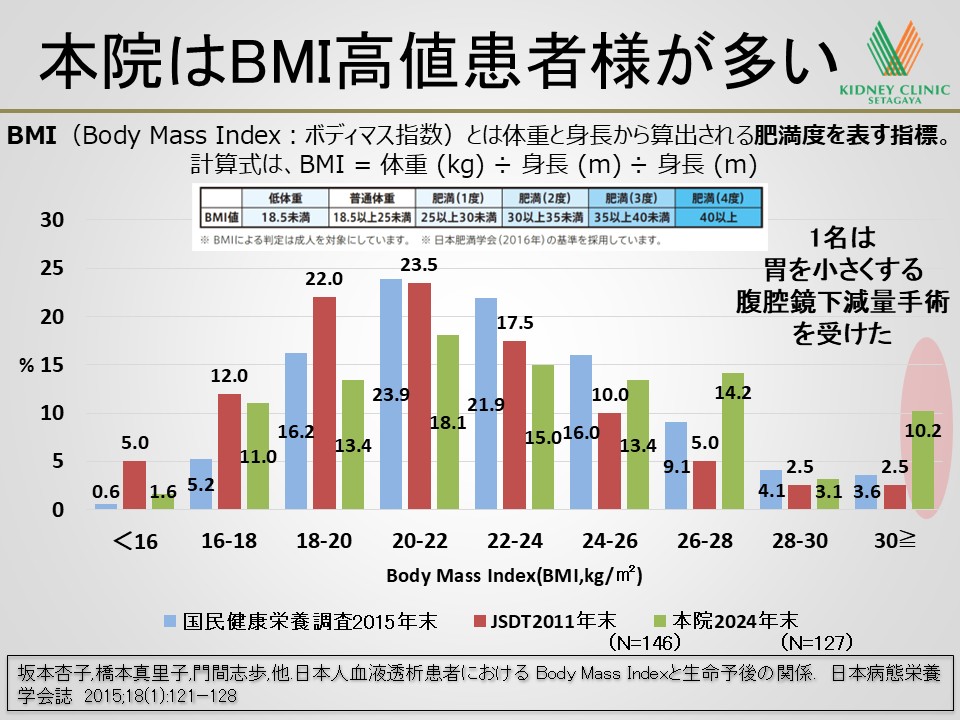

腎内科クリニック世田谷では、患者さんがより健康でいきいきとした毎日を送れるよう、日々の運動を積極的にサポートしています。良好な生命予後がもたらされることが考えられる「しっかり食べて動いてしっかり透析」を推奨しております本院には、クエン酸含有透析液カーボスター使用、食事制限が緩和可能な在宅血液透析や長時間透析実施にも伴い、日本透析医学会統計調査結果による全国平均1)に比べ痩せている方が少なく良好な生命予後が期待出来るBMI(体格指数)高値2)の患者さんが多くいらっしゃいます(図)。元気で長生き講座3)で紹介しています通り、透析患者さんが透析のない(非透析)日に4000~5000歩以上歩くことで、有意に生命予後良好が報告されています。この医学的根拠に基づき、中等度以上の肥満の方も少なくない本院でも歩行を含む運動を強く推奨しています。

☆本院が実践する5つの取り組み

1.啓蒙活動

「元気で長生き講座3,4,5,6)」などを通じ、運動の重要性や最新情報をお伝えしています。

運動が難しい方には、電気刺激でリハビリを助ける機器「G-TES」も導入5)しました。G-TESは、運動が困難な患者さんでもリハビリテーションを可能にするための運動代用機器です。正式名称は「General Therapeutic Electrical Stimulator」です。B-SES(Belt electrode-Skeletal muscle Electrical Stimulation:ベルト電極式骨格筋電気刺激法)により、体に電気を流して筋肉を動かすEMS(Electrical muscle stimulation:電気的筋刺激)の一種です。主に下肢にベルト式の電極を巻き、電気刺激により広範囲の筋肉を動かします。患者さん自身が動かなくても筋力トレーニングが可能になります。透析中は安静にしている時間が長く筋肉が衰えやすいため、ベッドに寝たまま使用することで筋力低下を防ぐ「ながら運動」として活用されます。運動が困難な高齢の患者さんや、透析中の運動が難しい患者さんなどに有効と考えられています。臨床研究では、筋力(膝伸展筋力や握力)や運動機能(Short Physical Performance Battery(SPPB)スコア)の改善、血管内皮機能や下肢血流の改善、血糖値の改善が報告されています。腎内科クリニック世田谷では、2025年5月よりG-TESを導入しています。

2.透析中の運動

治療時間を有効活用できるよう、ベッドの上で安全に足を動かせる運動器具(下肢エルゴメータ)を設置しています。これにG-TESが加わりました。

3.スタッフも一緒に

スタッフ自らが本院にて3階まで階段を利用したり、地域のマラソン大会に参加したりと、運動する姿を率先してお見せしています。医療法人社団菅沼会は福利厚生の一環としてchocoZAP法人会員となり、患者さんは勿論、指導する立場にもなり得るスタッフに対しても健康増進のため運動を推奨しています。

4.深夜透析の実施

日中に仕事や運動の時間を確保したい方のために、オーバーナイト透析治療も行っています。

5.スマホアプリの活用

無料の沢井製薬の健康管理アプリ「SaluDi」を使い、日々の歩数や血圧を記録し”見える化”することをお勧めしています。

これらの取り組みの結果、本院施設透析患者さんの高値ほど生命予後良好が報告されております筋肉量を示す指標(%creatinine generation rate(%CGR:%クレアチニン産生速度))は平均102.4%と、全国平均の99.8%を上回る結果となっています。

これからも、皆様の健康づくりを全力でサポートしてまいります。

第二部では、聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部の矢部広樹先生をお招きし、「『運動嫌い』のための運動療法」の演題名にてご講演頂きました。

ご自身もかつては運動が大嫌いだったという矢部先生。そんな先生だからこそ語れる、運動を無理なく、そして楽しく続けるためのヒントが満載の講演でした。今回はその内容を要約して紹介します。

なぜ運動は大切?「死神」に追いつかれる速さとは

「運動したほうが良い」とはよく言われますが、なぜ腎臓病や透析をお受けの方にとって特に大切なのでしょうか。ある研究では、腎臓を悪くする生活習慣のワースト1位は「習慣的な運動がないこと」だと報告されています7)。運動は、腎機能の低下を緩やかにする効果も期待できるのです。

また、興味深い研究報告「死神の歩行速度は秒速0.8m」があります8)。歩く速度が秒速0.82mより遅いと死亡率が高まることをユーモラスに表現したものです。つまり、しっかり歩ける身体機能は、健康で長生きするためのバロメーターと言えるでしょう。

「やらなきゃ」から「やりたい」へ。やる気を引き出す3つのスイッチ

「運動が大事なのは分かっているけど、どうしてもやる気が出ない…」。その気持ち、矢部先生は「よーく分かります」と言います。人から「~すべきだ」と正論を言われると、かえって行動から遠ざかってしまうことがあります。

そこで先生が提案するのが、自分の内側からやる気を引き出す「内的動機づけ」です。そのためには、3つのスイッチを意識することが大切だと語ります。

・目的(Purpose):「自分のため」だけでなく、「家族のために強い父親でいたい」「社会の役に立ちたい」といった、より大きな目的を持つこと。

・熟達(Mastery):昨日より少し長く歩けた、息切れが楽になったなど、自分の小さな成長や変化に気づき、それを楽しむこと。

・自律性(Autonomy):「朝に走る」「好きな音楽を聴きながら歩く」など、時間や方法、ペースを自分で決めて、自分のやりたいように行うこと。

具体的な運動と、新しい選択肢「EMS」

では、具体的にどんな運動をすればよいのでしょうか。矢部先生は「継続が一番大事です!少なくとも半年は続けられる運動を選びましょう」と強調します。まずは散歩から始め、1日4000~8000歩を目安にしたり、ご自宅でできる簡単なスクワットを取り入れたりするのがおすすめです。スクワットは勉強会の会場にて皆で実践しました。早いスピードで行うよりゆっくりと行う方が効果的であるご指導も矢部先生よりなされました。

そして、ご自身で運動するのが難しい方、体力に自信がない方への新しい選択肢として「EMS(電気的筋刺激)」が紹介されました。これは、体に電気を流して筋肉を動かすリハビリ機器で、透析中に寝たままでも安全に「ながら運動」ができます。前述の自転車エルゴメータ運動と比較して、血圧や心拍数といった循環動態への影響が少ないため、より安全に実施できる可能性があります。心臓への負担が少なく安全でありながら、自転車こぎ運動と同じくらい血糖値を下げる運動効果が得られる研究結果もご紹介頂いた、注目の治療法です。このEMSの効果は、次回の腎臓リハビリテーションガイドラインにも掲載される予定です。

運動を「やらなければならない義務」から、「理想の自分に向けた日々の活動」へと捉え直してみませんか。自分の体の変化に目を向けながら、やりたいように動くこと。それが、いきいきとした透析生活を守るための第一歩です。

参考文献

1)坂本杏子,橋本真里子,門間志歩,他.日本人血液透析患者における Body Mass Indexと生命予後の関係. 日本病態栄養学会誌 2015;18(1):121−128

2)第139回 元気で長生き講座【2024年4月号】 ~本院お二人目の超長期透析歴50年達成の方がいらして、タンパク質等をしっかり食べてリン(P)管理は長時間透析やP低下薬内服をお勧めします~

3)第136回 元気で長生き講座【2023年12月号】~十分な歩行(非透析日4000~5000歩、出来れば1万歩/日以上)を含む運動や身体活動量増加をおすすめします~

4)第138回 元気で長生き講座【2024年3月号】~ウォーキング(歩行)を含む運動と手洗いなどの感染対策継続をお勧めします~

5)第143回 元気で長生き講座【2024年8月号】~長時間透析、運動と災害対策としてご自身のDW(ドライウエイト)等を記憶しておくことをお勧めします~

6)第151回 元気で長生き講座【2025年5月号】~運動が困難な患者様もリハビリテーションが可能です【B-SES(G-TES)の有用性】~

7)R Michishita, T Matsuda, S Kawakami, et al. The accumulation of healthy lifestyle behaviors prevents the incidence of chronic kidney disease (CKD) in middle-aged and older males. Environ Health PrevMed. 2016 May;21(3):129-37.

8)F F Stanaway, D Gnjidic, F M Blyth, et al. How fast does the Grim Reaper walk? Receiver operating characteristics curve analysis in healthy men aged 70 and over. BMJ 2011;343:d7679.